1. 緑地や樹木の大気浄化作用の解明

くず餅で知られるつる性植物「クズ(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)」は繁殖力が旺盛で、土地を侵食して人間生活に影響を及ぼす迷惑な侵略性生物です。土地の管理者はこれを悪とし駆除を試みていますが、これにはとてつもないコストを要します。ところが、こんな迷惑な存在にも実は「良いところ」があるとしたら、どうでしょうか?緑地(グリーンインフラ)には多様な機能がありますが、我々はそれらの全てを解明しきれていません。この研究では、茨城大学の教員や高速道路管理会社と協同して、主に野外観測によってクズの大気清浄化機能を評価し、環境問題の解決に繋がる新しい選択肢(オプション)を模索します。

<主な研究手法>

・野外観測

・化学分析

・プログラミング(必要に応じて)

<関連リンク>

・産学連携共同研究「クズプロジェクト」(茨城大学, NEXCO東日本)

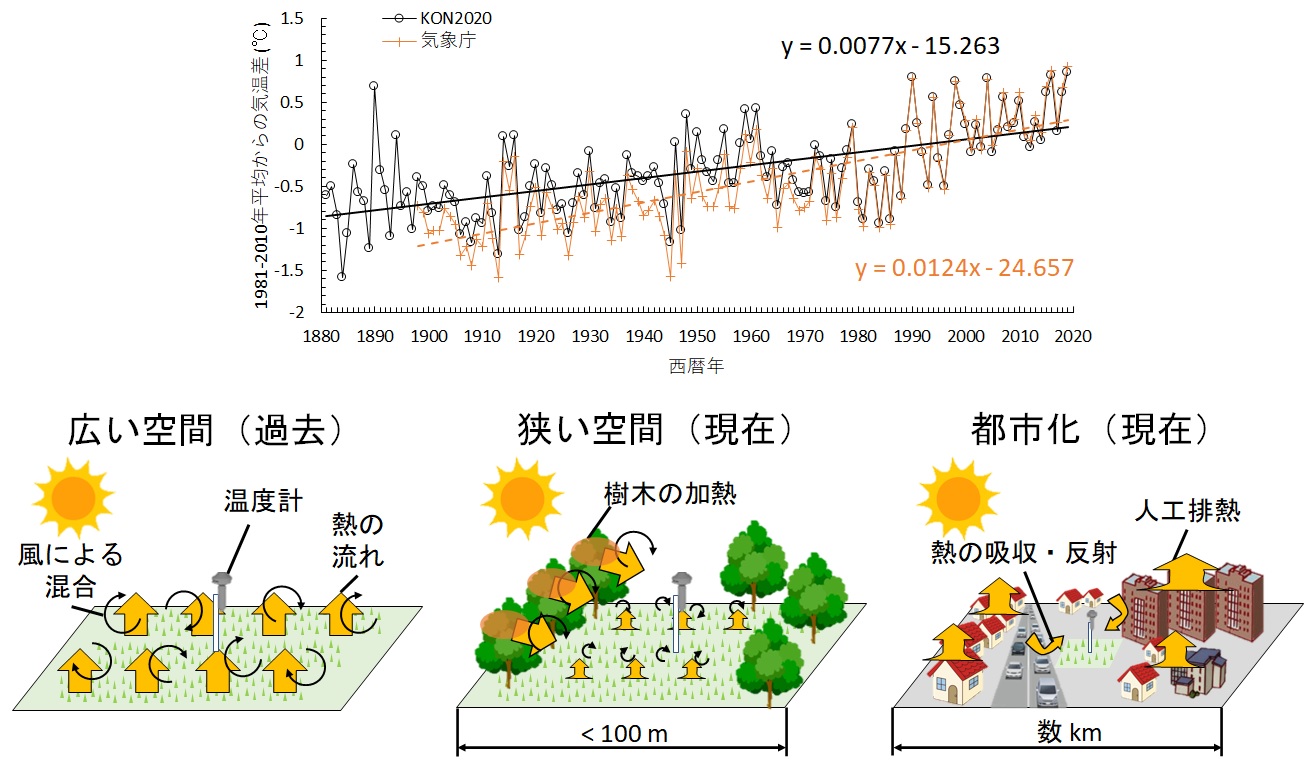

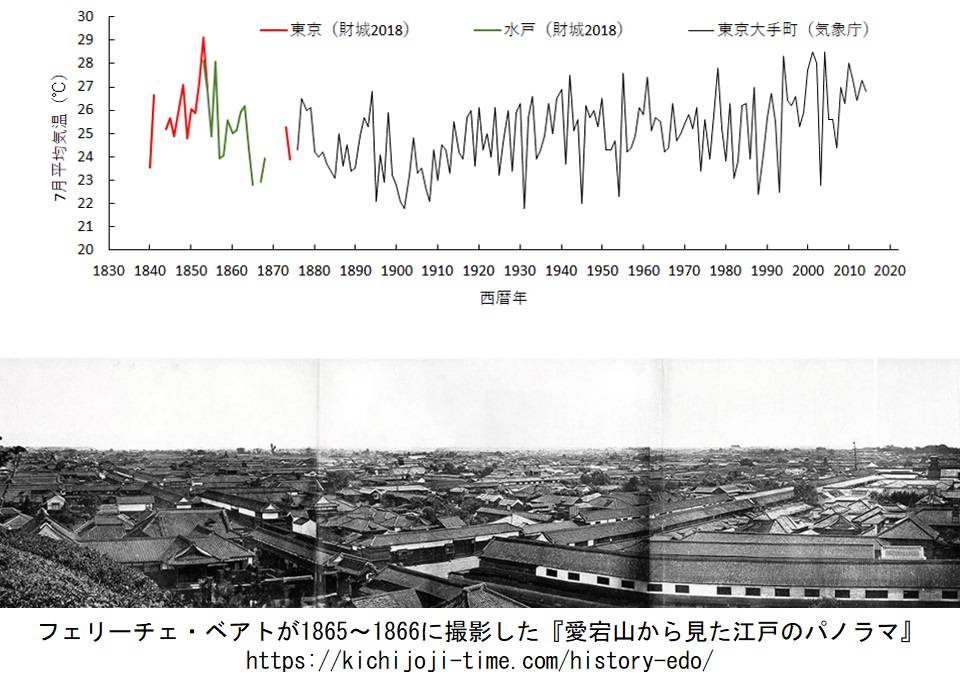

2. 日本の地球温暖化速度の推定

日本の地上気温は100年あたり約1.3℃の速度で上昇を続けています。ところが、地球温暖化に伴う長期の地上気温の上昇率(地球温暖化量)を正しく評価することは、簡単なようで難しいものです。特に平地面積が少ない日本では、周辺環境の変化や都市熱(ヒートアイランド)、さらには統計方法も時代とともに頻繁に変化し、気温観測に誤差を及ぼすからです。

また、自動気象観測システムが整備された1980年以降のみを議論する研究が多く見られますが、数十年以上の時間スケールで進行する気候変動の全貌を知るには不十分です。この研究では、今も書物のまま眠っているわが国の過去100年間の気温データを復元し、さまざまな角度で解析を行うことで日本の地球温暖化の正しい評価を目指します。

<主な研究手法>

・資料調査

・データ解析

・プログラミング(必要に応じて)

<協力研究機関の例>

:University College Dublin、気象研究所

<関連リンク>

・解説記事「日本の気温は、地球温暖化で何度上昇したのか?」

・解説記事「20世紀前半の中国の気温も、現在と同じくらい高かった?」

・解説記事「ダイナミックな太陽活動が過去の気温上昇をもたらした?」

・解説記事「江戸時代にもあった現代に匹敵する猛暑年」

・近藤純正ホームページ「K134.気候・環境変化と森林蒸発散・湧水温度(講演)」

3. 過去の気温変動と生物季節の関係の解明

ここ最近、「全国で観測史上最速でサクラが開花」などという表現を頻繁に耳にします。そう聞くと、「地球温暖化でや大問題に直面している」と思うかもしれません。ところが、ほとんどの観測は都市部で行われているので、都市熱(ヒートアイランド)の影響が地球温暖化に上乗せされています。この影響を正しく評価しないことには、地球温暖化による真の影響を論じることはできません。この研究では、生物季節(さくらの開花など)を対象にしたアーカイブス(文献史料)調査と現地観測を行い、テーマ2で復元した気温データと比較解析することで地球温暖化による影響の定量化に挑戦します。

<主な研究手法>

・データ解析

・野外観測

・プログラミング(必要に応じて)

<関連リンク>

・解説記事「地球温暖化とヒートアイランドの見分け方」

・研究ノート「江戸東京野菜の考察(3)ヒートアイランドの好影響と練馬ダイコンの適応」

・解説記事「気候変動のリスクを超える都市農業の適応能力」

4. その他の研究テーマ

以下に、研究テーマの一例を示します:

・霞ヶ浦流域における大気アンモニア・酸性ガス・エアロゾル濃度の評価(茨城県霞ヶ浦霞ケ浦環境科学センターと協同)

・産学連携共同研究「鶏舎内及びコンポストにおける気相中のアンモニアの定量」(黒田研究室・電力中央研究所・畜産関連企業と協同)

・COVID-19時の二酸化炭素排出削減効果の実態評価

・過去の日本の地盤沈下の定量評価と海面上昇に対する寄与の評価

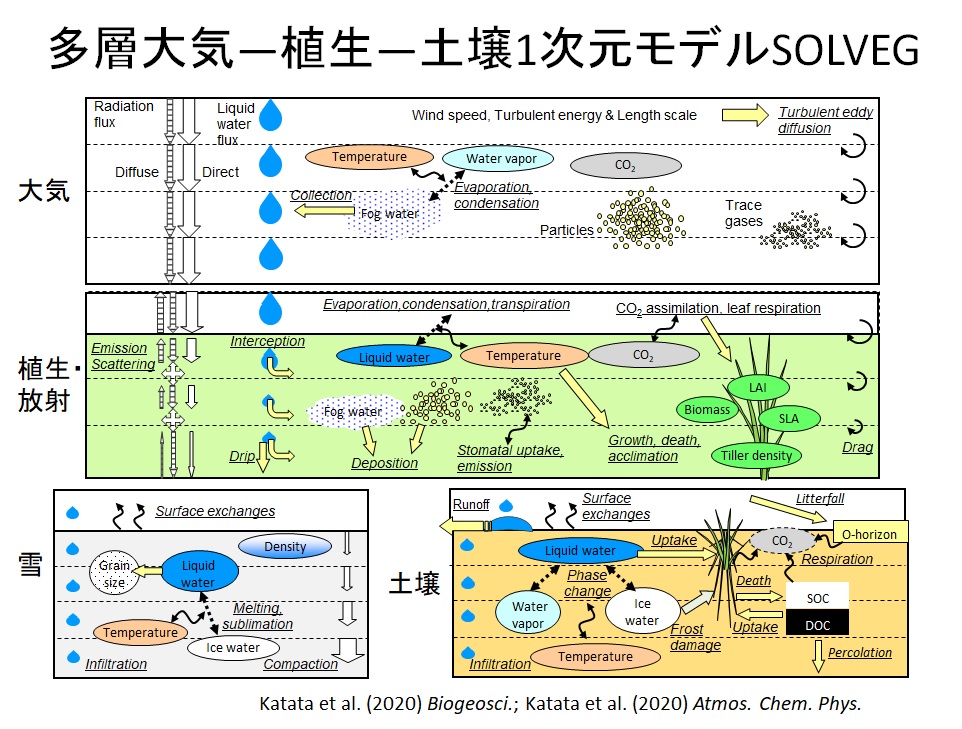

・精緻な大気-植生-土壌多層モデル(SOLVEG)を用いた数値解析(気象研究所と協同)